Albert S. a connu mille vies. D’Alexandrie où il est né, à Paris où il vit désormais, en passant par Brooklyn et le Japon, sa vie est un roman. Mieux : un film. Dont la première scène a lieu au Caire, au milieu des années 1950.

Quand on demande à Albert S. de dérouler le film de sa vie, une seule date surgit de sa mémoire : 1956. Comme si l’avant n’avait servi qu’à y mener, et que l’après n’en était qu’une simple conséquence. Plus exactement, ce sont les événements compris entre 1954 et 1957 qui cristallisent tout ce qu’un homme peut connaître au cours de son existence. Le bonheur et le drame, l’amour véritable, le destin contrarié par les tourments de l’histoire et de la politique, l’exil.

Aujourd’hui, Albert S. reçoit chez lui, dans le modeste appartement du XVIIe arrondissement de Paris où il vit seul depuis la mort de sa compagne. Il porte une veste de blazer bleue marine, une chemise impeccable, un pantalon de flanelle. Le regard est vif. La parole fluide, le raisonnement précis, et jamais la mémoire ne défaille. Les cheveux ont blanchi, mais enfin, ils sont toujours là, on les devine encore bouclés, à croire qu’ils ont été discrètement gominés. Si ce n’est une démarche difficile, due à une douleur persistante à un genou, rien n’indique le grand âge chez cet homme qui offre à son visiteur quelques madeleines (cashers), des amendes et un café soluble. Des décennies de pratique sportive n’y sont sans doute pas étrangères.

Quand tout bascule

1956, donc. Quand tout bascule.

Cette année-là, Albert S. a 33 ans. Né à Alexandrie, issu d’une famille de Juifs ayant appartenu aux vieux empires d’avant la Première Guerre mondiale, ottoman d’un côté, austro-hongrois de l’autre, il habite Le Caire, où il occupe un envié poste de fondé de pouvoir dans une entreprise d’import-export de tissu, David Ades & Son. Ses patrons, des juifs anglais basés à Manchester, lui font toute confiance. La paye est bonne. Il travaille beaucoup, mais que la vie est douce dans cette ville cosmopolite, joyeuse, pleine d’énergie, qui a vu naître Dalida et Claude François, et fait de l’enfant du pays, Omar Sharif, une star internationale. Ses loisirs, ce jeune divorcé, père d’un petit garçon prénommé Raymond, les passe à jouer au poker ou aux courses avec ses amis ou à s’adonner à la boxe et aux arts martiaux. Réussir dans la vie, sculpter son corps : des principes cardinaux pour lui, forgés par une enfance déjà tragique. « Ma mère est morte lorsque j’avais 11 ans. On la savait malade. Tout est allé très vite : le matin, elle me prenait encore dans ses bras, et le soir, quand je suis rentré de l’école, j’ai vu passer un fourgon mortuaire devant la maison. Mais je ne pouvais pas courir vers lui parce que l’épicier qui vivait à côté de chez nous s’amusait à nous taper, mes frères et moi. Nous vivions dans un quartier populaire. De ce jour-là, je me suis promis deux choses : devenir riche, et être assez fort pour me défendre. »

La grande Histoire

Mais l’Histoire, tout le monde la connaît.

En juillet 1956, Nasser nationalise le canal de Suez. En octobre, par mesure de représailles, la France et la Grande-Bretagne rejoignent l’armée israélienne, qui attaque les troupes égyptiennes dans le Sinaï. Français et Britanniques, sous la pression internationale, sont contraints de se retirer, mais Israël a conquis des territoires. Si Nasser a perdu la guerre, il a gagné la paix. Il reprend en main le pays, nationalise des pans entiers de l’économie. Dont l’entreprise d’Albert. Des milliers d’étrangers fuient Le Caire. Où il ne fait pas bon être juif.

La sœur d’Albert, mariée à un Français, trouve refuge à Paris. Son père et ses frères fuient en Israël, à Beer- Shev’a. Lui reste au Caire, protégé par Amr Bey et l’Offi- cier Supérieur, Mohamed Abdel Rahman, nommé gérant de David Ades & Son. Mais la situation devient intenable. On arrête des juifs au hasard, tenus prisonniers dans le camp de Tourah.

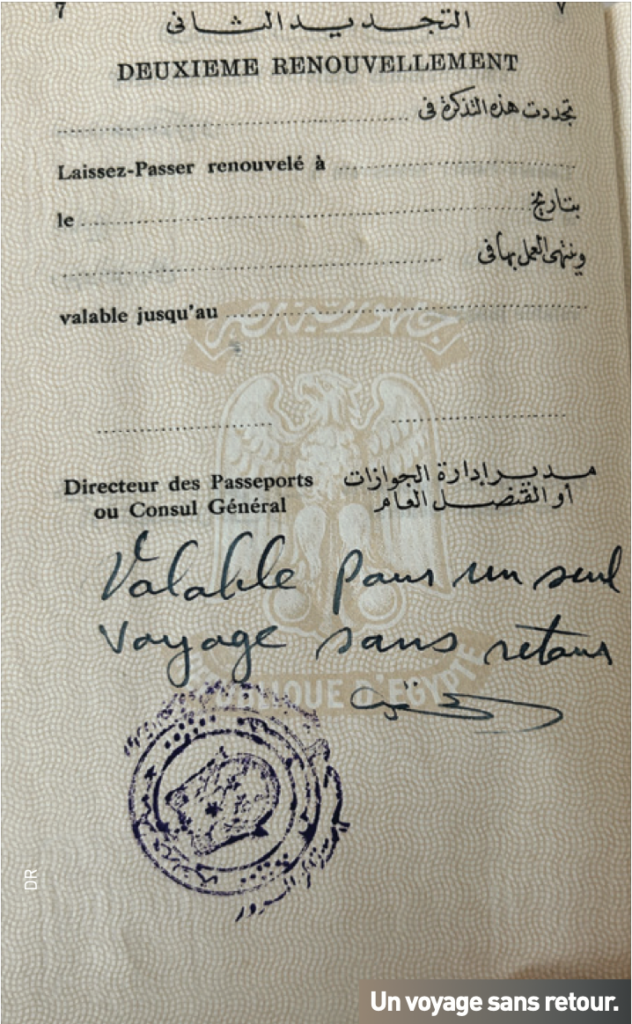

Au Caire, Albert a obtenu des autorités un visa, sur lequel est inscrit l’impitoyable verdict : « Bon pour un départ sans retour ». Il partira un matin à 9 heures dans l’avion pour Paris, avec Lucie et le petit Raymond. Une partie de sa vie est morte en 1957. « Les Palestiniens disent avoir subi la « nakba », pleure-t-il. Mais nous aussi, les juifs d’Égypte, avons vécu une grande catastrophe. Qui en parle ? Qui ? »

La « pêche miraculeuse »

Le vieil homme a pourtant encore tant à raconter. L’arrivée à Paris, sans le sou. La vie à l’hôtel Laffont, rue Buffault, dans le IXe arrondissement, en face de la synagogue, où il restera vingt ans. Un emploi dans l’import-export, pour la maison Nina Ricci. Et puis la fortune qui lui sourit enfin, comme un nouveau signe du destin, une promesse faite à sa mère. En 1961, Albert, alors qu’il ne s’y attend plus, reçoit son visa pour les États-Unis, par l’intermédiaire de l’HIAS, qui organise l’accueil des réfugiés juifs du monde entier. Il démissionne et embarque pour New York. Lucie s’y est déjà installée, elle s’y est remariée. Mais Albert n’y restera que deux mois à peine.

Grâce à un commerçant new-yorkais né à Alep, dans l’ancien Empire Ottoman, comme ses parents, il apprend que le tout récent marché commun européen va bientôt s’ouvrir aux produits manufacturés en provenance du Japon. Albert comprend qu’il ne faut pas laisser passer la chance. Tant pis pour l’american dream et l’attachante Brooklyn ! Il quitte précipitamment le sol américain, retourne à Paris, et prend langue avec le puissant groupe japonais de confection Malu Matsu. Miracle : il est seul sur le coup. En quelques mois à peine, il devient l’unique représentant de l’entreprise nippone en Europe. Et revend des dizaines de milliers de polos, gants, chaussettes, caleçons, dans les magasins Monoprix, trop heureux de l’aubaine. « C’était la pêche miraculeuse », rit-il. Alors Albert S. mène grand train. Il achète l’appartement de ses rêves, dont la terrasse embrasse le parc Monceau. Dîne dans les meilleurs restaurants. Voyage en Concorde et voit du pays – l’Europe de l’est, l’Asie, le sous-continent indien, et plus tard Oulan-Bator… Un jour de 1962, par hasard, au Cercle Haussmann, il fait la rencontre d’Elyane, une Normande de 27 ans qui vient de terminer ses études à la Sorbonne. La quatrième femme de sa vie l’accompagne dans tous ses périples, jusqu’à ce que le cancer l’emporte en 2018.

Mais déjà, des revers de fortune l’ont contraint à une existence moins dispendieuse.

Albert ne s’ennuie jamais. Il est fier de ses petits-enfants américains et de ses neveux et nièces qui vivent à Tel Aviv. Il verse au FSJU. Il rêve qu’un jour, un réalisateur s’empare de sa vie, et en fasse un film. La première scène se déroulerait au Caire. En 1954.

Par Thierry Keller, Communauté Nouvelle n°227 – septembre 2023